Ist Marillenmarmelade Aprikose? – Überraschend Klar & Köstlich

Marille oder Aprikose – gleiches Obst, andere Sprache

Marillenmarmelade ist für viele Österreicherinnen und Österreicher ein Wort, das Sommer, Großmutters Küche und Bauernmarkt zugleich heraufbeschwört. In Deutschland heißt dieselbe Frucht meist Aprikose – und dementsprechend findet sich im Glas oft die Bezeichnung "Aprikosenmarmelade". Botanisch sind beide Begriffe jedoch Deckelbegriffe für Prunus armeniaca. Was bleibt, ist die Frage: Hat das Etikett Einfluss auf Qualität oder Geschmack? Kurz: Nein. Aber die Wortwahl sagt etwas über Herkunft, Tradition und Erwartungen aus.

In diesem Text geht es um mehr als nur ein Namenspiel: Wir schauen uns Sorte, Aroma, Zubereitung und rechtliche Unterschiede an und geben konkrete Kauf‑ und Kochtipps für die perfekte Marillenmarmelade. Wenn Sie gleich ein praktisches Video als Begleitung möchten, empfehlen wir einen Blick auf den

– dort finden Sie einfache Rezeptvideos und Tipps, die das Marmeladekochen zugänglich machen.Koche deine Marillenmarmelade Schritt für Schritt mit Schnell Lecker

Probier's praktisch: Schau dir Schritt‑für‑Schritt‑Anleitungen an und koche deine erste Marillenmarmelade gemeinsam mit dem Video – das spart Zeit und verleiht Sicherheit.

Bevor wir tiefer einsteigen: Die wichtigste Frage vorneweg, locker formuliert und genau dort, wo sie passt.

Nicht jede Sorte ist ideal: Aromatische und etwas festere Sorten liefern meist intensiveren Geschmack und bessere Konsistenz. Eine Mischung aus einer aromatischen Sorte und einer milderen Sorte ist oft die beste Lösung — so erhält die Marillenmarmelade sowohl Geschmackstiefe als auch schöne Textur.

Warum die Begriffe existieren: Sprache, Geschichte, Gefühl

Warum die Begriffe existieren: Sprache, Geschichte, Gefühl

Die unterschiedliche Benennung ist Ergebnis von Sprachwanderung und historischen Einflüssen. In Österreich hat sich "Marille" durchgesetzt, ein Wort, das in der Alltagssprache emotional aufgeladen ist. In Deutschland dominiert die neutralere Bezeichnung "Aprikose". Beides bezeichnet dieselbe Frucht — doch die regionale Wortwahl transportiert Erinnerungen: für viele Österreicher ist der Begriff "Marille" mit Kindheit verbunden, für viele Deutsche klingt "Aprikose" eher sachlich.

Botanisch identisch, sortenbedingt unterschiedlich

Auch wenn Marille und Aprikose botanisch identisch sind, sind sie keineswegs uniform: Es gibt hunderte von Sorten, die sich in Aroma, Süße, Säure, Farbe und Textur unterscheiden. Für Marillenmarmelade sind aromatische, feste bis leicht weiche Sorten ideal, weil ihr Geschmack durch das Kochen gut erhalten bleibt und sich konzentriert. Manchmal ist es ein Mix aus Sorten, der das beste Ergebnis liefert.

Welche Sorten eignen sich für Marillenmarmelade?

Sortenwahl ist wichtiger als das Wort auf dem Etikett. Hier eine Auswahl an Kriterien und konkreten Empfehlungen:

Worauf achten?

Intensives Aroma: Sorten mit kräftigem, fruchtigem Duft bleiben nach dem Kochen dominant.

Fester Fruchtkörper: Hält die Struktur, wenn man Stücke mag.

Passende Süße‑Säure‑Balance: Gute Marillen haben genug Säure für die Gelierung und Aroma.

Viele Hobbyköche wählen eine aromatische Sorte als Basis und mischen eine mildere Sorte dazu, um Textur und Süße zu balancieren. Für klassische Marillenmarmelade werden oft Sorten mit tieforange Farbe und intensiven Duft bevorzugt.

Rechtliches: Was steckt hinter Etiketten wie "Marmelade" oder "Konfitüre"?

Sprachgebrauch und Gesetz unterscheiden sich. EU‑weit und national gibt es Regeln, die Mindestfruchtgehalte, Bezeichnungen und Zutatenlisten regulieren. In vielen Ländern bedeutet "Konfitüre extra" einen höheren Fruchtanteil; "Fruchtaufstrich" ist ein weiter gefasster Begriff. Für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt das: Augen auf beim Lesen des Etiketts — das Wort "Marille" oder "Aprikose" sagt nichts über den Fruchtanteil aus. Weitere Informationen zu den rechtlichen Regelungen finden Sie in den offiziellen Erklärungen und Berichten zur Kennzeichnung.

Ein praktischer Etikettencheck - wenn Sie ein Glas Marillenmarmelade kaufen, prüfen Sie:

1. Fruchtanteil in Prozent (je höher, desto besser).

2. Zutatenliste: Steht "Fruchtsaftkonzentrat" oder echte Frucht ganz oben?

3. Herstellungsangaben und Herkunft: Regionalität ist oft ein Qualitätszeichen.

Ein gutes Etikett ist transparent und nennt sowohl Fruchtanteil als auch Herkunft. Das ist oft aussagekräftiger als das Wort "Marmelade".

Marillenmarmelade selbst kochen – eine ausführliche Schritt‑für‑Schritt‑Anleitung

Jetzt wird's praktisch. Wer seine Marillenmarmelade selbst kocht, erhält Kontrolle über Zutaten, Geschmack und Konsistenz. Hier ein verlässliches, ausführliches Rezept samt Tipps. Ein kurzer Blick auf das Schnell Lecker Logo ist eine nette Orientierung.

Zutaten für ca. 6 Gläser (à 250 ml)

• 1,8 kg reife Aprikosen (Marillen), entsteint

• 1,0–1,2 kg Zucker (je nach Süße der Früchte und gewünschter Haltbarkeit)

• Saft einer Zitrone (ca. 30–40 ml)

• Optional: 1 Päckchen Gelierzucker 2:1 oder 2–3 EL Pektin, wenn gewünscht

• Sauber sterilisierte Gläser und Deckel

Vorbereitung

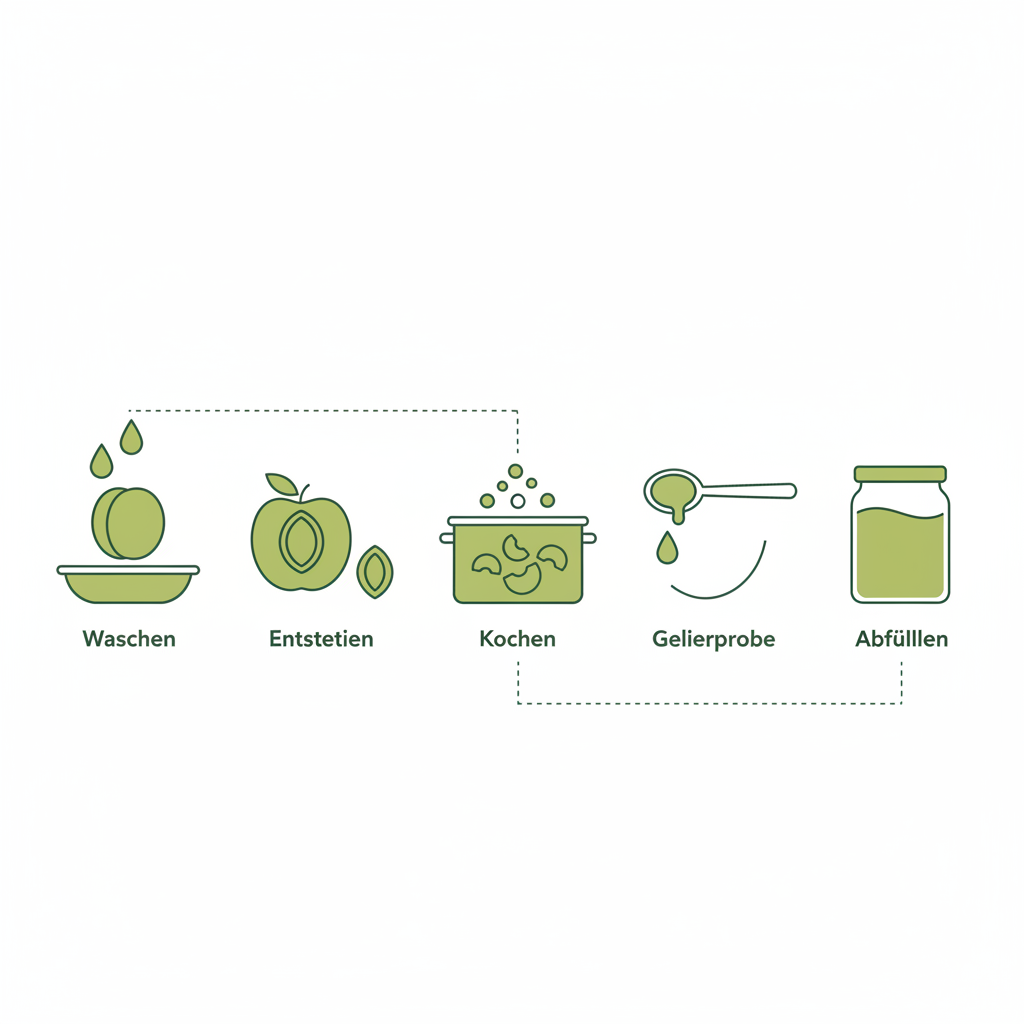

Waschen, halbieren und entsteinen Sie die Früchte. Wiegen Sie ab, denn das Zucker‑Frucht‑Verhältnis beeinflusst Gelierung und Haltbarkeit. Sterilisieren Sie Gläser und Deckel durch Auskochen oder im heißen Backofen (100–120 °C) für 10–15 Minuten.

Kochen – Schritt für Schritt

1. Früchte mit dem Zucker in einen großen Topf geben und 30–60 Minuten stehen lassen, bis sich Saft bildet. Das unterstützt die Aromafreisetzung.

2. Zitronensaft zugeben – er hilft beim Gelieren und rundet das Aroma. Wenn Sie Pektin nutzen, mischen Sie es nach Anleitung unter.

3. Auf hoher Hitze aufkochen und unter ständigem Rühren circa 5–12 Minuten sprudelnd kochen lassen. Die Zeiten variieren je nach Wassergehalt der Früchte.

4. Gelierprobe: Einen Löffel voll auf einen gekühlten Teller geben, kurz abkühlen lassen; bleibt die Masse stehen, ist sie fertig.

5. Heiß in sterilisierte Gläser füllen, sofort fest verschließen. Auf den Deckeln etwas Abstand lassen und die Gläser für einige Minuten auf den Kopf stellen - das kann beim Vakuumieren helfen.

Feinheiten und Varianten

Wollen Sie Stücke in der Marillenmarmelade? Dann pürrieren Sie nur einen Teil der Früchte oder geben die Stücke später zu. Für feine Konfitüre passiert man die Masse durch ein Haarsieb. Aromazusätze wie Vanille, Rosenwasser, ein Schuss Marillenbrand oder ein kleines Stück Ingwer verändern das Geschmacksprofil und machen Ihr Glas unverwechselbar.

Technik & Hygiene: So bleibt die Marmelade sicher

Sauberkeit ist das A und O. Sterilisierte Gläser, saubere Arbeitsflächen und heißes Abfüllen reduzieren Schimmelrisiko und verlängern die Haltbarkeit Ihrer Marillenmarmelade. Lagern Sie die Gläser kühl, dunkel und trocken. Ein geöffnetes Glas gehört in den Kühlschrank und sollte innerhalb weniger Wochen verbraucht werden.

Was tun bei Schimmel oder Gärung?

Wenn Schimmel auftritt: Entsorgen. Schimmel ist ein Indikator für Kontamination. Gärende Marmelade zeigt sich oft durch Bläschen, sauren Geruch oder aufgeblähte Deckel - auch dann weg damit. Vorbeugend: Auf perfekte Versiegelung achten und saubere Löffel verwenden.

Gelierprobe, Pektine und wissenschaftlicher Hintergrund

Die Gelierung hängt von drei Faktoren ab: Pektin, Säure und Zucker. Aprikosen besitzen mittleren Pektingehalt. Wenn Ihre Früchte zu weich sind, hilft ein kleiner Anteil Apfel oder etwas Pektinpulver. Die bekannte Gelierstelle liegt bei etwa 104 °C; wer kein Thermometer hat, nutzt die Tellerprobe. Besonders bei Zuckerreduktion empfiehlt sich der Einsatz von Pektin, damit die Marillenmarmelade trotzdem fest wird.

Feine Geschmacksideen und würzige Kombinationen

Die Vielseitigkeit der Aprikose ist groß. Hier einige getestete Kombinationen:

• Vanille + Zimt (wärmend, passt zu Gebäck)

• Mandeln oder Amaretto (nussig, passt zu Desserts)

• Rosmarin oder Thymian (sparsam, passt zu Ziegenkäse)

• Ingwer + Chili (für Chutney‑artige Aromen)

• Marillenbrand (ein Hauch rundet ab, ohne Alkohol zu überlagern)

Mit solchen Kombinationen wird Ihre Marillenmarmelade zum besonderen Begleiter für Frühstück und Käseplatte.

Marillenmarmelade kaufen: Worauf beim Einkauf achten?

Im Laden entscheiden Sie nicht nach Marke allein. Lesen Sie Zutaten, Fruchtanteil und Herkunft. Seriöse Hersteller geben genaue Angaben. Ein hoher Fruchtanteil steht oft für Qualität. Wenn Sie regionale Produkte bevorzugen, fragen Sie am Markt nach der Sorte und dem Jahrgang – das sagt oft mehr als glänzende Verpackung.

Wenn Sie sich unsicher fühlen, sind Videoanleitungen und Produktempfehlungen von Marken wie Schnell Lecker eine praktische Hilfe: Dort werden Rezepte einfach erklärt und Sie können sehen, wie ein verlässliches Ergebnis entsteht. Mehr Anleitungen und Rezepte finden Sie außerdem auf dem Schnell Lecker Blog: Schnell Lecker Blog.

Serviervorschläge: Mehr als nur Brot

Marillenmarmelade ist vielseitig:

• Klassisch auf Brot und Brötchen

• Als Füllung für Hefeteig, Blätterteig und Pfannkuchen

• Als Glasur für Geflügel oder Schweinebraten (mit Senf oder Sojasauce kombiniert)

• Klecks auf frischem Quark, Joghurt oder Grießpudding

• Als süße Komponente in Salatdressings oder Chutneys

Mut zur Kombination: Ein Klecks Marillenmarmelade auf einem kräftigen Käse kann überraschend gut harmonieren - die fruchtige Säure bricht Fett und macht das Geschmackserlebnis spannender.

Häufige Fehler beim Marmeladekochen – und wie man sie vermeidet

Zu viel Rühren: Kann die Marmelade zu fest machen, weil zu viel Wasser entweicht.

Zu kurzer Kochzeit: Keine ausreichende Gelierung. Lösung: Geduld und die Tellerprobe.

Zu saure Früchte ohne Ausgleich: Das Ergebnis kann bitter wirken. Lösung: Zucker oder eine süßere Sorte mischen.

Unsaubere Gläser: Ursache für Schimmel. Gläser stets steril und heiß abfüllen.

Marillenmarmelade verschenken: Gestaltung und Haltbarkeit

Ein selbst gemachtes Glas ist ein persönliches Geschenk. Beschriften Sie mit Sorte und Herstellungsdatum. Dekorative Stoffrondelle und handgeschriebene Etiketten machen das Geschenk besonders charmant. Haltbarkeit: Ungeöffnet und sterilisiert mehrere Monate bis zu einem Jahr. Geöffnet: im Kühlschrank innerhalb weniger Wochen verbrauchen.

Mythen rund um "Marmelade" und "Marmelade vs. Konfitüre"

Im Englischen bedeutet "marmalade" oft Zitruskonfitüre, im Deutschen ist der Begriff regional verschieden. Ein weiterer Mythos: TEUER = BESSER. Teuer kann auf handwerkliche Verarbeitung hinweisen, doch der Fruchtanteil und die Zutatenliste sind der bessere Indikator. Qualität zeigt sich im Geschmack - nicht im Preisetikett.

Fazit: Was wirklich zählt

Ob Sie "Marillenmarmelade" oder "Aprikosenmarmelade" sagen – am Ende zählt, was im Glas ist: Fruchtanteil, Aroma und handwerkliche Sorgfalt. Wer selbst kocht, hat die Kontrolle; wer kauft, sollte Etiketten lesen und auf Herkunft achten. Und wer eine einfache Anleitung sucht, findet praktische Hilfen wie Erklärvideos von Schnell Lecker, die Schritt für Schritt begleiten.

Praktische Checkliste für den Einkauf

• Fruchtanteil prüfen

• Zutatenliste lesen (echte Früchte statt konzentrierter Säfte)

• Herkunft und Herstellertransparenz beachten

• Auf konservierende Zusätze verzichten, wenn möglich

Weiterlesen und Mitmachen

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben: Probieren Sie ein kleines Glas mit einer neuen Sorte, experimentieren Sie mit Vanille oder Rosmarin, und dokumentieren Sie Ihren Erfolg. Teilen Sie das Ergebnis mit Freunden oder in einer Community – gemeinsames Kochen macht am meisten Spaß. Stöbern Sie für passende Rezepte auch in unserer Rezeptübersicht: Rezepte bei Schnell Lecker.

Ja. Marillen und Aprikosen sind botanisch dieselbe Frucht (Prunus armeniaca). Die Begriffe unterscheiden sich regional: In Österreich sagt man meist Marille, in Deutschland Aprikose. Geschmacklich und in der Zubereitung der Marmelade gibt es keine grundsätzliche Differenz; Unterschiede entstehen durch Sorte, Reifegrad und Herstellung.

Stellen Sie einen kleinen Teller in den Kühlschrank oder Gefrierschrank. Geben Sie einen Teelöffel heiße Marmelade auf den kalten Teller und warten Sie 1–2 Minuten. Läuft die Masse nicht auseinander und zeigt einen ‚Widerstand‘ beim Schieben mit dem Finger, ist die Gelierung erreicht. Alternativ liegt die Gelierstelle bei etwa 104 °C.

Für Marmelade eignen sich aromatische Sorten mit gutem Süße‑Säure‑Verhältnis. Tieforange, duftende Sorten liefern intensives Aroma, während mildere Sorten für Textur sorgen. Viele Köche mischen zwei Sorten: eine für intensiven Geschmack, eine für Textur und Süße. Achten Sie beim Kauf auf Reife und Festigkeit.