Sind Äpfel gut für die Leber? Überzeugend gesund

Sind Äpfel gut für die Leber? Ein klarer Einstieg

Sind Äpfel gut für die Leber? Das ist eine Frage, die man oft hört - und die ich im Alltag genauso einfach beantworten möchte, wie sie sich liest: Äpfel sind ein wertvoller Baustein in einer leberfreundlichen Ernährung, aber kein Wundermittel. In diesem Artikel schauen wir uns genau an, welche Stoffe im Apfel für die Leber relevant sind, was Labor- und Humanstudien zeigen, wie Leitlinien die Rolle von Obst bewerten und welche praktischen Schritte Sie sofort ausprobieren können.

Äpfel wecken positive Assoziationen: frisch, knackig, praktisch. Doch wie stark ist die wissenschaftliche Basis hinter dem Mythos? Dazu später mehr - zuerst ein Blick auf die Inhaltsstoffe. Das Schnell Lecker Logo kann dabei ein kleiner visueller Anker sein.

Der Apfel ist mehr als nur Wasser, Fruchtzucker und Geschmack. Er enthält mehrere bioaktive Substanzen, die für die Lebergesundheit plausibel von Vorteil sind:

- Pektin – eine lösliche Faser, die im Darm quillt, die Passage von Nährstoffen beeinflusst und die Gallensäurebindung fördern kann.

- Polyphenole – darunter Quercetin, eine Gruppe von Pflanzenstoffen mit antioxidativen und entzündungsdämpfenden Eigenschaften.

- Vitamin C und andere Mikronährstoffe – unterstützen zelluläre Antioxidantien und können den allgemeinen Zellschutz fördern.

Biologisch plausibel sind mehrere Wege denkbar: weniger Fettaufnahme, veränderte Darmbakterien und reduzierte Entzündungsmarker - alles Mechanismen, die indirekt die Leber entlasten können.

Wie Pektin konkret wirken kann

Pektin bindet Gallensäuren und kann so die Fettverdauung und das Fettstoffwechselprofil beeinflussen. Außerdem sorgt es für ein längeres Sättigungsgefühl, was hilft, die tägliche Kalorienzufuhr zu reduzieren - ein zentraler Hebel zur Reduktion von Leberfett.

Was zeigen Labor- und Tierstudien?

Tier- und In-vitro-Studien liefern gute Hinweise auf Wirkmechanismen: Ratten oder Mäuse, die pektinreiche Nahrung oder Apfelextrakte erhielten, wiesen häufig geringeres intrahepatisches Fett und weniger oxidativen Stress auf. In Zellkulturen konnten Polyphenole wie Quercetin entzündliche Signalwege dämpfen.

Solche Studien sind wichtig, weil sie mechanistische Erklärungen liefern. Sie zeigen, was potenziell möglich ist. Allerdings haben Tiermodelle ihre Grenzen: Stoffwechsel, Lebensstil und Dosisverhältnisse bei Menschen sind deutlich komplexer. Tierdaten allein genügen nicht, um klinische Empfehlungen ohne Einschränkungen auszusprechen.

Was sagen Humanstudien wirklich?

Die Zahl großangelegter Interventionsstudien mit ganzen Äpfeln ist begrenzt. Häufiger untersuchen Forscher isolierte Komponenten wie Quercetin oder Pektin-Präparate. Einige kleinere Studien zeigen positive Effekte: etwa Verringerung von Leberfett oder Verbesserung von Entzündungsmarkern nach rund 12 Wochen Supplementation mit Quercetin oder pektinhaltigen Präparaten.

Beobachtungsstudien und Metaanalysen bis 2024 zeigen, dass ein hoher Obst- und Gemüseverzehr mit einem geringeren Risiko für NAFLD (nicht-alkoholische Fettleber) assoziiert ist. Konkrete, robuste Aussagen allein zu ganzen Äpfeln fehlen jedoch noch. Für eine Diskussion zu natürlichen Therapieansätzen bei NAFLD siehe Klinische Evidenz für natürliche Therapieansätze bei NAFLD.

Wichtig: Viele Studien verwenden Extrakte in höheren Dosen, als man sie praktisch durch ganzes Obst aufnehmen würde. Das bedeutet: Signale existieren - aber die Übertragbarkeit auf den Alltag passt nicht immer 1:1.

Warum ganze Früchte oft vorteilhafter sind als Extrakte

Ein ganzer Apfel bringt Ballaststoffe, Wasser und Volumen — das sättigt und reduziert oft die Energieaufnahme im Vergleich zu isolierten Wirkstoffen. Zudem ist das Lebensmittel als Ganzes Teil eines Mahlzeitkontextes: Kombination mit Nüssen, Joghurt oder Haferflocken verändert die glykämische Wirkung und erhöht die Nährstoffdichte.

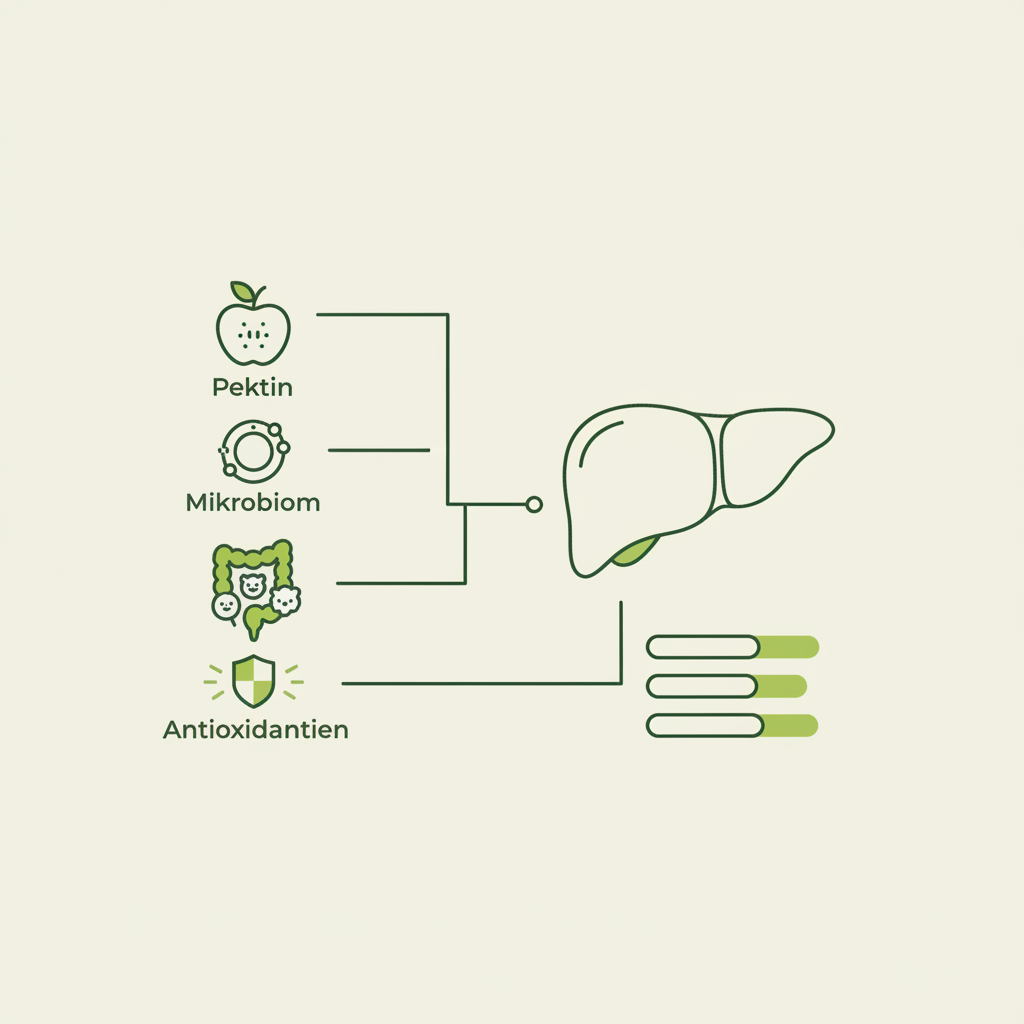

Mechanismen: Drei praktische Wege, wie Äpfel helfen können

Konkrete, plausible Wege, wie Äpfel einen positiven Einfluss auf die Leber haben können:

1. Ballaststoffe und Sättigung

Pektin verlangsamt die Magenentleerung und sorgt für längeres Sättigungsgefühl. Wer insgesamt weniger Kalorien aufnimmt, verliert leichter Gewicht - und Gewichtsverlust ist einer der effektivsten Hebel bei NAFLD.

2. Mikrobiom und Stoffwechsel

Pektin dient Darmbakterien als Nahrung. Ein günstiges Mikrobiom kann Stoffwechselwege beeinflussen, die mit Leberfett und Entzündungen verknüpft sind. Studien zeigen in Tiermodellen deutlich günstigere Mikrobiomanpassungen bei pektinreicher Kost.

3. Antioxidative und entzündungshemmende Effekte

Polyphenole wie Quercetin können oxidativen Stress verringern und entzündliche Signalwege hemmen — beides schützt vor Progression von Fettleber zu NASH und Fibrose.

Leitlinien und klinische Empfehlungen: Wo stehen Äpfel?

Fachgesellschaften empfehlen primär Gewichtsreduktion, Bewegung und die Reduktion verarbeiteter Lebensmittel sowie zugesetzten Zuckers. Ganze Früchte werden meist gegenüber Säften bevorzugt, weil sie Ballaststoffe liefern und den Blutzucker langsamer ansteigen lassen. Eine Forschungsübersicht des DHZC setzt Ernährungsempfehlungen im Kontext laufender Studien, siehe DHZC Research.

Äpfel passen gut in diese Empfehlungen: Sie sind ein ballaststoffreicher Snack, leicht verfügbar und können stark verarbeitete Alternativen ersetzen. Trotzdem: Bei fortgeschrittener Fibrose ersetzen Lebensmittel keine medizinische Therapie.

Roh oder gekocht — hat das große Auswirkungen?

Wärme verändert Pektinstrukturen und kann einige hitzeempfindliche Polyphenole reduzieren. Roh verzehrt sind Pektinstrukturen oft intakter und hitzeempfindliche Substanzen höher vorhanden. Gleichzeitig bleiben viele Nährstoffe auch beim Backen beziehungsweise Kochen erhalten. Für Menschen mit empfindlichem Magen kann gekochter Apfel oder Apfelmus besser verträglich sein.

Denken Sie daran: Der Unterschied zwischen roh und gekocht ist meist kleiner als der Unterschied zwischen einem Apfel und stark verarbeiteten Snacks.

Apfelessig, Pektinpräparate & Co. — was taugt wirklich?

Apfelessig zeigt in einigen Tierstudien positive Effekte auf Glukosestoffwechsel und Leberwerte; Humanbefunde sind moderat und gemischt. Pektinpräparate können in kleinen Studien vorteilhafte Effekte zeigen, sind aber noch nicht so robust untersucht, dass sie routinemäßig empfohlen werden können.

Wenn Sie Apfelessig mögen, spricht nichts dagegen, ihn als Teil einer ausgewogenen Ernährung zu verwenden. Achten Sie aber auf mögliche Nebenwirkungen — Zahn- und Magenreizung sind möglich.

Praktische Empfehlung: Wie viel Apfel ist sinnvoll?

Als Teil einer energiekontrollierten Ernährung sind 1–2 ganze Äpfel pro Tag ein praktikabler, ballaststoffreicher Snack. Sie liefern Pektin, sättigen und sind oft kalorienärmer als viele Alternativ-Snacks. Wer abnehmen möchte, profitiert vor allem über das Kaloriendefizit; Äpfel können dabei helfen, das Defizit auf eine angenehme Art zu erreichen.

Ein Apfel am Tag kann indirekt helfen: Er liefert Pektin und Polyphenole, fördert Sättigung und unterstützt ein günstiges Mikrobiom. Diese Effekte zusammen können bei regelmäßiger Anwendung und in Kombination mit einer kalorienbewussten, aktiven Lebensweise Leberfett reduzieren. Sie ersetzen jedoch keine medizinische Behandlung bei diagnostizierten Lebererkrankungen.

Ja — indirekt. Ein Apfel als Snack reduziert oft das Verlangen nach Süßem und kalorienreichen Knabbereien. Durch geringere Gesamtkalorienaufnahme kann das zu Gewichtsverlust führen, was wiederum Leberfett reduziert. Der Apfel wirkt also weniger als spezifisches Leber-Medikament, sondern eher als alltagstaugliches Werkzeug zur Umsetzung einer besseren Ernährungsweise.

Wer sollte vorsichtig sein?

Menschen mit bestimmten Stoffwechselstörungen, etwa fortgeschrittenem Diabetes, sollten die Fruchtzuckerzufuhr im Blick behalten. Große Mengen an Fruchtzucker können bei empfindlichen Personen Blutzuckerschwankungen verursachen. Auch bei manchen Verdauungsproblemen sind rohe Äpfel schwerer verträglich.

Wenn Sie Medikamente einnehmen — z. B. für Diabetes oder Cholesterin — sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, bevor Sie große Mengen Nahrungsergänzungsmittel oder neue Supplemente einführen.

Offene Fragen und Forschungslücken

Es bleiben wichtige Forschungsfragen: Wie viel Pektin braucht es für einen klinisch relevanten Effekt? Wirken ganze Früchte anders als standardisierte Extrakte? Können Äpfel langfristig bei bereits bestehender Fibrose signifikant helfen? Viele dieser Fragen sind noch offen und erfordern großangelegte, längere Humanstudien.

Bis dahin bleibt die Empfehlung praktisch und vorsichtig: Äpfel können Teil einer gesunden, leberfreundlichen Ernährung sein, aber sie ersetzen keine ärztliche Behandlung bei ernsten Lebererkrankungen.

Konkrete, alltagstaugliche Tipps

So bauen Sie Äpfel sinnvoll in den Alltag ein, ohne dass es kompliziert wird:

- Snack-Ersatz: Ein ganzer Apfel statt einer Schokolade oder eines Riegels am Nachmittag.

- Mit Protein kombinieren: Apfelspalten zu Joghurt oder Hüttenkäse — das stabilisiert den Blutzucker.

- Im Salat: Apfelwürfel zu Blatt- und Kohlsalaten geben, das erhöht die Vielfalt und den Geschmack.

- Backen statt Zucker: Geriebener Apfel kann in Muffins oder Pfannkuchen als Teil der Süße dienen.

- Gekochte Varianten: Für empfindliche Bäuche Apfelmus ohne Zucker zubereiten.

Viel Routine braucht es nicht: Kleine Änderungen summieren sich über Wochen und Monate.

Rezepte und Ideen (schnell & lecker)

1) Apfelsnack to go

Ein ganzer Apfel + ein kleines Päckchen Nüsse. Sättigend und praktisch.

2) Apfel-Joghurt-Bowl

Joghurt, ein in Stücke geschnittener Apfel, ein Schuss Zimt und ein Esslöffel Haferflocken — fertig. Für noch mehr kurze Tipps zur positiven Beeinflussung einer Fettleber sehen Sie sich dieses kurze Video an: Tipps zur positiven Beeinflussung einer Fettleber.

3) Ofenapfel mit Nussfüllung

Hohl den Kern eines Apfels aus, fülle ihn mit Hafer, Nüssen und Zimt und backe ihn 20 Minuten — warmes, ballaststoffreiches Dessert.

Lagerung, Einkauf und Sortenwahl

Äpfel lagern am besten kühl und dunkel; im Kühlschrank halten viele Sorten mehrere Wochen. Beliebte Sorten wie Gala, Elstar oder Braeburn sind alltagstauglich, während säuerliche Sorten wie Granny Smith mehr Polyphenole aufweisen können - ein kleiner Pluspunkt.

Die Schale ist besonders reich an Pektin und Polyphenolen — wenn möglich, schrubben statt schälen und auf Bio-Apfel setzen, falls Rückstände ein Thema sind.

Tipps für Menschen mit Diabetes

Äpfel können Teil eines gut geplanten Diabetes-Ernährungsplans sein. Wichtig ist die Kombination mit Protein oder Fett (z. B. Joghurt, Nüsse), um den Blutzuckeranstieg zu dämpfen. Portionierung und Gesamtkohlenhydratmenge bleiben zentral. Wenn Unsicherheit besteht, messen Sie nach dem Verzehr den Blutzucker und besprechen Anpassungen mit Ihrer Diabetesbetreuung.

Beispiel: Ein einfacher Tagesplan mit Äpfeln

So könnte ein Alltags-Tag mit zwei Äpfeln aussehen:

- Frühstück: Haferflocken mit Apfelstücken, Zimt und einem Löffel Joghurt

- Vormittags: Wasser, Bewegungspause

- Mittag: Salat mit Hähnchen, Apfelstücken, Nüssen

- Nachmittags: Apfel + handvoll Nüsse

- Abend: Gedünstetes Gemüse, Vollkornbeilage, mageres Protein

Der Schlüssel: Äpfel verteilen und mit proteinreichen Lebensmitteln kombinieren.

Praxisbeispiel: Ein Patient berichtet

Eine Patientin tauschte täglich ihren Nachmittagssnack gegen einen Apfel. In wenigen Wochen ließ das Verlangen nach Süßem nach und sie nahm leicht ab. Das ist zwar keine wissenschaftliche Studie, aber eine wertvolle Erinnerung daran, dass psychologische Gewohnheiten und Genuss große Hebel sein können.

Häufige Missverständnisse

Mythos 1: "Ein Apfel täglich heilt die Leber." Falsch. Lebensmittel unterstützen die Gesundheit, sie heilen selten allein.

Mythos 2: "Apfelsaft ist genauso gut." Meist nicht — Säfte enthalten weniger Ballaststoffe und liefern Zucker schneller.

Mythos 3: "Nur Extrakte wirken." Ganz und gar nicht. Extrakte können starke Effekte in Studien zeigen, aber ein ganzer Apfel hat zusätzlich Volumen, Sättigung und kulturellen Genusswert.

Wissenschaftliche Quellen und Vertrauenswürdigkeit

Die hier dargestellten Aussagen beruhen auf Tier- und Laborbefunden, kleineren Humaninterventionen mit Quercetin oder Pektin sowie Beobachtungsstudien und Metaanalysen bis 2024. Solche Quellen geben ein gutes Bild der plausiblen Effekte, doch große, langfristige RCTs mit ganzen Äpfeln fehlen noch. Ergänzende Diskussionen zu natürlichen Therapieansätzen finden Sie unter Klinische Evidenz für natürliche Therapieansätze bei NAFLD.

Fazit: Eine realistische, freundliche Einordnung

Äpfel sind ein einfacher, schmackhafter und ballaststoffreicher Snack, der in eine leberfreundliche Ernährung passt. Sie helfen indirekt über Sättigung, Mikrobiom-Effekte und antioxidative Eigenschaften. Dennoch: Bei fortgeschrittenen Lebererkrankungen sind ärztliche Diagnostik und Therapie unabdingbar. Nutzen Sie Äpfel als praktischen Baustein — nicht als Ersatz für medizinische Behandlung.

Mehr Rezepte & schnelle Ideen für leberfreundliche Snacks

Neugierig auf schnelle, leberfreundliche Rezepte? Schauen Sie sich unsere Videoideen an und lassen Sie sich inspirieren – praktisch, schnell und alltagstauglich.

Weiterführende Ideen und kleine Experimente

Wenn Sie ausprobieren möchten, wie Äpfel bei Ihnen wirken: Ersetzen Sie vier Wochen lang den Nachmittagssnack durch einen Apfel und notieren Sie Wohlbefinden, Hungerlevel und ggf. Gewichtsverlauf. Solche kleinen Selbstexperimente sind kein Ersatz für medizinische Tests, bieten aber nützliche Einsichten für den Alltag.

Praktische Checkliste: So machen Sie mehr aus Äpfeln

- Kombinieren Sie mit Protein (Joghurt, Quark, Nüsse).

- Verwenden Sie die Schale, wenn verträglich.

- Achten Sie auf Portionsgrößen bei Diabetes.

- Wählen Sie ganze Früchte statt Säfte.

- Nutzen Sie Äpfel, um Zucker in Backwaren zu reduzieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) im Artikelkontext

Weiter unten im JSON finden Sie drei detaillierte FAQs. Hier im Text gelten die kurzen Antworten: Äpfel sind sinnvoll, aber kein Heilmittel; Präparate liefern manchmal stärkere Effekte, doch ganze Früchte haben zusätzliche Vorteile; Säfte sind meist weniger empfehlenswert.

Abschließende Gedanken

Die Wahrheit ist pragmatisch: Ein Apfel am Tag kann keinen Schaden anrichten und oft mehr Nutzen bringen, weil er als Snack eine gute Alternative zu verarbeiteten Produkten ist. Wenn Sie Ihre Lebergesundheit verbessern möchten, denken Sie an das große Bild: Kalorienbilanz, regelmäßige Bewegung und ärztliche Beratung. Äpfel sind dabei ein hilfreicher, leckerer Baustein.

Nein. Äpfel sind kein Heilmittel gegen Fettleber. Sie können jedoch Teil einer leberfreundlichen Ernährung sein und über Sättigung, Ballaststoffe und antioxidative Inhaltsstoffe indirekt helfen. Bei diagnostizierter NAFLD, NASH oder Fibrose sind ärztliche Abklärung und gegebenenfalls medizinische Therapien zentral.

Manche Studien mit pektin- oder polyphenolreichen Präparaten zeigen kurzfristig stärkere Effekte als der Verzehr von einzelnen Früchten, weil die Dosierung höher und standardisierter ist. Ganze Äpfel bieten jedoch zusätzliche Vorteile wie Ballaststoffe, Volumen und Sättigung, die Supplemente nicht vollständig ersetzen. Präparate können ergänzen, sind aber nicht automatisch für jeden nötig.

Meist nicht. Apfelsaft enthält weniger Ballaststoffe und führt oft zu einer schnelleren Aufnahme von Zucker, was den Blutzuckerspiegel stärker ansteigen lassen kann. Ganze Früchte sind in der Regel die bessere Wahl, besonders bei Zielen wie Gewichtsreduktion oder Blutzuckerregulation.

References

- https://www.youtube.com/@schnelllecker

- https://www.naturmed-praxis.de/nachrichten/klinische-evidenz-fur-naturliche-therapieansaetze-bei-nafld/

- https://www.dhzc.charite.de/en/research/research-detail/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=205&cHash=65b194cdbdeb9b62c415a2337b10ad99

- https://www.tiktok.com/@healthylife.focus/video/7347224247066021153