Was ist das ekelhafteste Essen der Welt? – Schockierend enthüllt

Was ist das ekelhafteste Essen der Welt? – eine Annäherung

Was ist das ekelhafteste Essen der Welt ist nicht nur eine provokante Frage - sie ist ein Einstieg in Kulturgeschichte, Biologie und persönliche Erinnerung. Schon beim Gedanken an Surströmming, Hákarl oder Casu marzu reagiert manch einer mit Ekel; andere sehen darin Tradition und Genuss. In diesem Artikel erklären wir, warum solche Gegensätze entstehen, welche Rolle Forschung und Regulierung spielen und wie man neugierig, respektvoll und sicher damit umgeht.

Warum diese Frage wichtig ist

Essen ist mehr als Nährstoffzufuhr: Es ist Identität, Erinnerung und Gemeinschaft. Die Frage „Was ist das ekelhafteste Essen der Welt“ hilft uns, über Vorurteile, Schutzmechanismen und kulturelle Vielfalt nachzudenken. Wir nähern uns dem Thema auf Basis wissenschaftlicher Befunde, historischen Hintergründen und konkreten Beispielen.

Wichtig: Dieser Text betrachtet traditionelle Speisen respektvoll und sachlich, wie es für Plattformen wie Schnell Lecker angemessen ist.

Neugierig auf internationale Gerichte? Lerne sicher und mit Spaß!

Wenn Sie praxisnahe Leitfäden und sichere Rezepte zur Fermentation suchen, finden Sie hilfreiche Beiträge in unserem Bereich Nützliches und Hilfreiches sowie im Schnell Lecker Blog.

Biologie des Ekels: Schutz oder Irrtum?

Ekel ist eine archaische Emotion mit klarer Schutzfunktion. Er signalisiert: Vorsicht, potenziell schädlich! Das erklärt, warum viele Menschen bei ungewohnten Gerüchen, schleimiger Textur oder sichtbaren Insekten sofort ablehnend reagieren. Zugleich zeigt die Forschung: Vieles davon ist gelernt. Menschen, die früh mit fermentierten oder ungewöhnlichen Texturen aufwachsen, empfinden vieles als normal oder sogar wohlschmeckend.

Was Studien zeigen

Zwischen 2018 und 2024 haben kulturvergleichende Studien wiederholt gezeigt, dass Exposition und soziale Normen Ekelreaktionen stark modulieren. Menschen mit häufiger Erfahrung von fermentierten Lebensmitteln zeigen geringere Abneigung; Food-Neophobia bleibt ein verlässlicher Prädiktor für Zurückhaltung gegenüber Neuem. Zahlreiche Arbeiten, etwa zur Food-Neophilie, unterstützen diese Sichtweise (Food-Neophilie-Studie).

Tipp: Geschmack ist Erinnerung - positive Geschichten und Rituale verwandeln fremde Aromen in vertraute Genüsse. Achten Sie beim Browsen auf das Schnell Lecker Logo als Orientierung.

Sozialer Ekel: Moral, Normen und Gemeinschaft

Ekel ist oft sozial kodiert. Was die Gemeinschaft als unpassend betrachtet, wird tabuisiert. Das erklärt auch, warum das, was in einer Kultur normal ist, in einer anderen als das ekelhafteste Essen der Welt gelten kann. Ein Käse mit lebenden Maden steht innerhalb der einen Kultur für Handwerk und Exzellenz, außerhalb davon für Abscheu.

Berühmte Kandidaten: Beispiele und Hintergründe

Die folgenden Gerichte sind oft in Diskussionen um das ekelhafteste Essen der Welt zu finden. Hier betrachte ich Herkunft, traditionelle Herstellung und wie Einheimische darüber denken.

Surströmming (Schweden)

Fermentierter Hering, traditionell im Norden Schwedens hergestellt. Der Geruch ist sehr intensiv, säuerlich und manchmal schwefelig. Historisch diente die Fermentation der Haltbarmachung. In Schweden ist Surströmming ein Ritual mit Brot, Kartoffeln und Gesellschaft.

Hákarl (Island)

Fermentierter und getrockneter Grönlandhai. Roh ist der Hai giftig; durch traditionelle Fermentation werden schädliche Stoffe abgebaut. Die Aromen sind rauchig und ammoniakähnlich - aus Sicht mancher Reisender ein hartes Erlebnis, für Isländer ein Teil kultureller Identität.

Casu marzu (Sardinien)

Ein Schafskäse, bei dem Maden zum Reifeprozess beitragen. Innerhalb Sardiniens gilt er als besondere Delikatesse; außenstehende Stimmen sehen darin ein Tabu. Aus Sicht der Lebensmittelaufsicht besteht bei unsachgemäßer Herstellung ein Risiko, weshalb manche Regionen regulierend eingreifen.

Balut (Philippinen)

Ein bebrütetes Entenei, gekocht und direkt am Verkaufsstand verzehrt. Balut ist proteinreich und Teil vieler sozialer Situationen. Für Besucher ist die sichtbare Embryonalstruktur oft schwer zu akzeptieren.

Hundertjähriges Ei (Century Egg)

Durch Alkalifizierung und Fermentation verändert sich Eiweiß und Eigelb zu einer dunklen, geleeartigen Konsistenz. Geschmack und Textur sind ungewöhnlich, aber in vielen chinesischen Gerichten geschätzt.

Stinky Tofu (Taiwan)

Starker fermentierter Geruch, häufig auf Street-Food-Märkten. In Taiwan gern gegessen, für Außenstehende jedoch oft ein Sinnes-Schock.

Forschung 2018–2024: Erkenntnisse kurz gefasst

Die Forschung der letzten Jahre bringt mehrere klare Erkenntnisse: Erstens ist Ekel gegenüber Nahrung stark kulturell geprägt. Zweitens reduziert Exposition die Abwehrreaktion. Drittens lässt sich die Bereitschaft zu probieren durch Kontext, Erzählung und positive soziale Erfahrung erhöhen. Viertens zeigen epidemiologische Daten: Viele traditionelle Fermente sind sicher, sofern traditionelle Herstellungsverfahren eingehalten werden. Weitere Übersichten finden sich in den Proceedings of the German Nutrition Society.

Wissenschaftlicher Befund: Lernbarkeit des Ekels

Experimentelle Studien demonstrieren, dass Geschichten über Herkunft und Herstellung, positive soziale Rahmenbedingungen und wiederholte, harmlose Proben die Bereitschaft erhöhen, Essen zu probieren. Diese Befunde sind nützlich für Gastronomie, Bildungsarbeit und Kulturvermittlung. Auch Studien zu Ersatzprodukten liefern Hinweise auf Wahrnehmung und Akzeptanz neuer Lebensmittel (Studie zu Ersatzprodukten).

Menschen bewerten Gerichte durch die Linse von Kultur, Sozialisation und persönlichen Erfahrungen. Frühe Exposition und positive Rituale machen bestimmte Gerüche und Texturen vertraut und liebenswert; wer ohne diese Prägungen aufwächst, reagiert häufig mit Ekel. Forschung zeigt zudem, dass kontextuelle Erzählungen und soziale Modellierung die Bereitschaft, Neues zu probieren, deutlich erhöhen.

Die platzierte Frage hilft Leserinnen und Lesern, neugierig zu bleiben und der eigenen Reaktion auf fremde Speisen zu reflektieren.

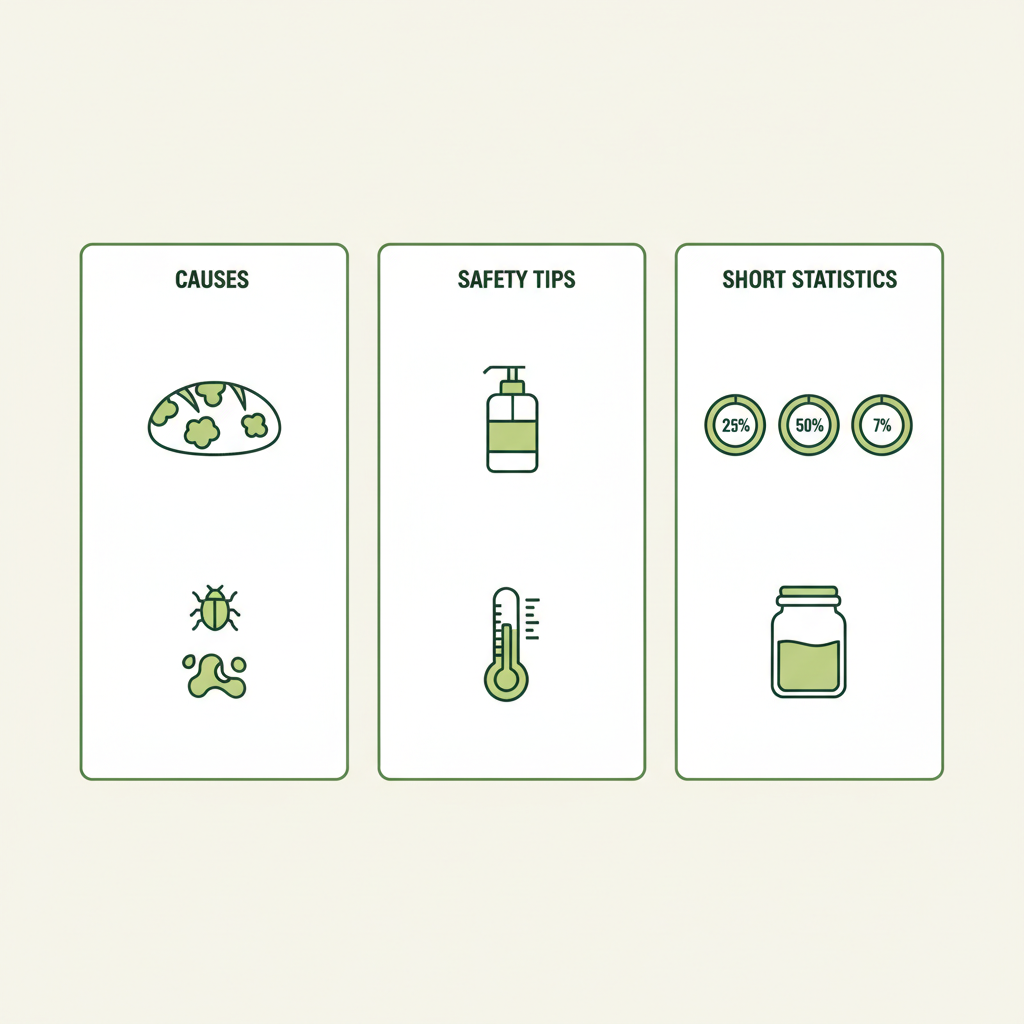

Gesundheitsrisiken: Wann ist Ekel berechtigt?

Ekel schützt - manchmal zu Recht. Bei unsachgemäßer Fermentation können Toxine, Botulismus oder andere bakterielle Gefahren entstehen. Beispiele: Wenn traditionelle Schritte verkürzt oder unsauber ausgeführt werden, steigt das Risiko. Das bedeutet: Nicht jeder seltsam riechende Käse ist gefährlich; aber Vorsicht ist angebracht, wenn Herkunft und Herstellungsweise unklar sind.

Konkrete Gefahrenquellen

• Fehlende Hygienekontrollen bei handwerklicher Herstellung

• Abweichungen vom traditionellen Prozess, die toxische Zwischenprodukte nicht abbauen

• Unsichere Lager- und Transportbedingungen beim Import

Regulierung versus Kultur

Gesetze versuchen, Konsumentinnen zu schützen. Das kann Konflikte hervorrufen: Verbote bedrohen das kulturelle Erbe, zu lasche Regulierung gefährdet die Gesundheit. Gute Praxis ist Transparenz: klare Informationen, Dokumentation der Herstellungsprozesse und kontrollierte Ausnahmen, statt pauschaler Verbote.

Praktische Tipps: Respektvoll probieren

Wer neugierig ist, probiert am besten mit Respekt und Vorbereitung. Hier einige konkrete Hinweise:

Vorbereitung: Informieren Sie sich über Herkunft und Zubereitung. Fragen Sie lokale Menschen nach Tipps.

Probieren: In Gesellschaft essen, kleine Mengen wählen, bewusst schmecken.

Respekt für Gastgeber: Erzählen lassen, nicht drängen, offen nachfragen.

Wie Geschmack und Textur trainiert werden können

Regelmäßige, positive Erfahrungen helfen. Beginnen Sie mit milderen Varianten, essen Sie in festlichem Kontext und hören Sie die Geschichten hinter dem Gericht - das erhöht Akzeptanz oft deutlich.

Sicherheit beim Kauf und bei der Zubereitung

Achten Sie auf Herkunftssiegel, etablierte Händler und klare Hygienehinweise. Wenn Sie fermente oder ungewöhnliche Produkte selbst herstellen möchten, folgen Sie dokumentierten, sicheren Rezepten oder lernen Sie vom Profi. Unsere Startseite bietet eine Übersicht zu passenden Ressourcen.

Medien und Ethik: Wie berichtet man verantwortungsvoll?

Mediale Sensationslust kann verletzen. Ein verantwortungsbewusster Zugang zeigt die Menschen hinter den Gerichten, erklärt Sinne und Risiken und liefert Kontext. Der Unterschied zwischen «Ekel-Show» und kulturwissenschaftlicher Darstellung ist groß - und wichtig.

Tipps für Gastgeber und Reiseleiter

Erzählen Sie die Geschichte des Gerichts. Bieten Sie Alternativen für sensible Gäste an. Ermutigen Sie ohne Druck. Das schafft Vertrauen und meist auch überraschend positive Erfahrungen.

Ein praktischer Tipp: Wenn Sie neugierig sind, aber etwas Unterstützung möchten, bietet der Schnell Lecker YouTube-Kanal leicht zugängliche Videos zu internationalen Gerichten - ideal, um Herkunft, Zubereitung und Serviervorschläge kennenzulernen, bevor Sie etwas Neues probieren.

Wie Museen und Ausstellungen das Thema vermitteln

Ausstellungen wie das Disgusting Food Museum zeigen extreme Beispiele, doch guter Journalismus und Museografie geben Kontext. Geschichten der Produzentinnen und Produzenten, wissenschaftliche Erklärungen und Sensorik-Stationen helfen, Verständnis zu schaffen statt nur zu schockieren.

Ökonomie und Nachhaltigkeit: Warum manche Speisen überleben

Viele scheinbar «ekelhaften» Speisen haben ihren Platz aus Notwendigkeit oder Ressourceneffizienz. Fermentation verlängerte Haltbarkeit, bestimmte Tierarten wurden genutzt, weil sie verfügbar waren. Diese Praktiken sind oft nachhaltig und clever - und verdienen Respekt, auch wenn sie für andere befremdlich wirken.

Offene Forschungsfragen

Wichtig für zukünftige Arbeit sind systematische Daten zu Erkrankungsraten durch traditionelle Fermente, bessere Dokumentation kritischer Herstellungsstufen und kultursensible Aufklärungsmaterialien, die Sicherheit fördern ohne Traditionen zu zerstören.

Ein paar Mythen aufgeräumt

• Mythos: Starker Geruch = Gefahr. Nicht zwingend - viele sichere Fermente riechen intensiv.

• Mythos: Ungewöhnliche Texturen sind unhygienisch. Texturempfinden ist kulturell geprägt.

• Mythos: Regulierung bedeutet Kulturverlust. Gute Regulierung schützt Konsumenten und kann Tradition erhalten.

Persönliche Perspektiven: Warum das Urteil oft emotional ist

Bei Begegnungen mit fremden Speisen geht es um mehr als Geschmack: Es sind Kindheitserinnerungen, Moralvorstellungen und Gruppenzugehörigkeit. Sich dessen bewusst zu werden, hilft, nicht vorschnell zu urteilen.

Konkrete Vorschläge für Bildungsarbeit

Schulen, Museen und Gastronomiebetriebe können niedrigschwellige Einführungen bieten: Sensorische Workshops, begleitende Geschichten und sichere Verkostungen. Das reduziert Food-Neophobia und fördert Respekt vor kulinarischer Vielfalt.

Zum Schluss: Kann man das ekelhafteste Essen der Welt objektiv bestimmen?

Wissenschaftlich betrachtet: Nein. Die Beurteilung bleibt subjektiv und kulturell gefärbt. Manche Gerichte tauchen wiederholt in Diskussionen auf - doch ob etwas als das ekelhafteste Essen der Welt bezeichnet wird, hängt von Perspektive und Erfahrung ab.

Die zentrale Erkenntnis

Ekel gegenüber bestimmten Lebensmitteln ist eine Mischung aus Biologie, Sozialisation und berechtigter Vorsicht. Neugier, Respekt und Information lassen oft eine neue Wertschätzung entstehen - oder eine klare, begründete Ablehnung, die ebenfalls akzeptiert werden darf.

Praktische Checkliste: So probieren Sie sicher und respektvoll

1. Informieren: Herkunft, Zubereitung, Rolle in der Kultur.

2. Wählen: Kleine Portionen, Begleitung durch Einheimische.

3. Beobachten: Geruch, Textur, Temperatur - aber nicht vorschnell urteilen.

4. Fragen: Wie wird es traditionell serviert? Gibt es Beilagen?

5. Achten: Auf Hygiene und vertrauenswürdige Anbieter.

Weiterführende Ressourcen

Fachartikel zu Food-Neophobia, kulturvergleichende Studien aus 2018–2024, sowie praxisorientierte Leitfäden zur sicheren Fermentation sind nützlich für alle, die tiefer einsteigen möchten. Schnell Lecker bietet zudem anschauliche Videos, die vielen Mut zum Ausprobieren geben.

Abschließendes Wort

Was als ekelhafteste Essen der Welt gilt, ist oft ein Spiegel eigener Geschichte, Gesellschaft und Wissensstand. Wenn wir offen und informiert bleiben, können wir die Welt des Essens mit Respekt erkunden und dabei neue Lieblingsspeisen entdecken - oder schön dankbar sagen: „Nicht mein Ding“.

Quellen und Hinweise

Dieser Artikel stützt sich auf kulturvergleichende Studien, experimentelle Arbeiten zu Food-Neophobia und Veröffentlichungen zur Lebensmittelsicherheit (2018–2024), Interviews mit Produzentinnen und fundierte Praxisberichte. Schnell Lecker empfiehlt eine sachliche, respektvolle Herangehensweise an das Thema.

Nein. Geruch allein ist kein verlässlicher Indikator für Sicherheit. Viele traditionelle Fermente riechen intensiv, sind aber sicher, wenn sie nach etablierten Herstellungsverfahren produziert werden. Wichtiger sind Herkunft, Herstellung und Hygienestandards.

Weil Geschmack und Ekel stark von Kultur, Sozialisation und persönlichen Erfahrungen abhängen. Frühe Exposition und positive Rituale rund um ein Gericht verbinden Geruch und Textur mit Geborgenheit. Menschen, die damit aufgewachsen sind, finden oft Gefallen daran, während Außenstehende Ablehnung empfinden.

Seien Sie respektvoll: Fragen Sie nach der Geschichte des Gerichts, wählen Sie kleine Portionen und probieren Sie in Gesellschaft. Erzählen Sie ehrlich, wie es Ihnen schmeckt, aber drängen Sie niemanden. Wenn Sie zusätzliche Orientierung möchten, bieten Kanäle wie der Schnell Lecker YouTube‑Kanal leicht verständliche Erklärvideos zu internationalen Gerichten.

References

- https://schnelllecker.de/categories/nuetzliches-und-hilfreiches

- https://schnelllecker.de/blog

- https://publishup.uni-potsdam.de/files/62857/wortmann_diss.pdf

- https://www.dge.de/fileadmin/dok/veranstaltungen/kongresse/wk61/DGE-Proc-Germ-Nutr-Soc-Vol-30-2024.pdf

- https://zenodo.org/records/13631549/files/Studie%20Ersatzprodukte%20f%C3%BCr%20Fleisch%20und%20Milch.pdf

- https://schnelllecker.de

- https://www.youtube.com/@schnelllecker