Wer erfand den Kaiserschmarrn? Faszinierend enthüllt

Wer erfand den Kaiserschmarrn? Ein sinnlicher Einstieg

Kaiserschmarrn duftet nach Butter, erinnert an Hüttenabende und macht sofort gute Laune. Doch wer erfand den Kaiserschmarrn wirklich? Diese Frage ist weniger eine simple Rückfrage nach einer einzelnen Person als ein Gradmesser für die Art, wie Rezepte entstehen: über Zeit, Regionen und Menschen hinweg. In diesem Artikel untersuchen wir historische Hinweise, Legenden, regionale Varianten, typische Zubereitungsweisen und geben praktische Tipps für die eigene Küche.

Warum diese Frage so neugierig macht

Wenn wir fragen „Wer erfand den Kaiserschmarrn?“, suchen wir nicht nur nach einem Namen. Wir wollen wissen, wie ein einfaches Gericht zum Kultursymbol wurde. War es wirklich der Hof, ein findiger Wirt oder entstand der Kaiserschmarrn schrittweise in bäuerlichen Küchen? Diese Unschärfe macht die Geschichte so spannend: Oft ist Kulinarik ein Puzzle aus Alltagswissen, Hofküche und zufälligen Einfällen.

Als Tipp für alle, die Rezepte modern und alltagstauglich interpretieren möchten, lohnt sich ein Blick auf Schnell Lecker: Die Marke verbindet traditionelle Gerichte mit schnellen, einfachen Anleitungen – perfekt, um Klassiker wie Kaiserschmarrn selbst zu probieren.

Ein kurzes Wort zur Begriffsgeschichte

Das Wort „Schmarrn“ ist älter als viele vermuten. Schon im 16. Jahrhundert finden sich Erwähnungen von einfachen Pfannengerichten, die als „Schmarrn“ beschrieben werden: zerrissene Pfannkuchen oder süße Massen aus Mehl, Milch und Eiern. Diese Form der Alltagsküche war praktisch, schnell zubereitet und wandelbar. Die speziellere Bezeichnung Kaiserschmarrn erscheint erst im 19. Jahrhundert in Quellen aus dem deutsch‑österreichischen Raum. Das bedeutet: Die Grundidee war lange bekannt; die Verfeinerung und Namensgebung kommen später.

Frühe Erwähnungen und was sie bedeuten

Schon Johannes Mathesius notierte 1563 Gerichte, die zu den Vorläufern des Schmarrn gezählt werden können. Doch eine klare, gedruckte Nennung des Begriffs „Kaiserschmarrn“ ist schwer festzumachen. Wahrscheinlicher ist ein gradueller Prozess: aus einfachen Schmarrn‑Varianten wurde ein feineres Dessert – angereichert durch Techniken wie das getrennte Schlagen von Eiweiß oder das Karamellisieren in Butter. Näheres dazu findet sich auch in der Kaiserschmarrn-Einführung auf Wikipedia.

Legenden: Der Kaiser, die Hofküche und die Macht der Geschichten

Es gibt zahlreiche Geschichten, die den Namen mit Monarchen verbinden. Der Gedanke ist reizvoll: Ein Gericht, das vom Kaiser bevorzugt wurde, gewinnt sofort Prestige. Doch obwohl solche Erzählungen plausibel klingen, fehlt oft eine belastbare Primärquelle. Im Fall von Kaiser Franz Joseph I. gibt es keine eindeutig belegte Quelle, die zeigt, dass er den Kaiserschmarrn erfand oder regelmäßig aß. Vielmehr sind solche Legenden Ausdruck einer kulturellen Sehnsucht: Die Verbindung zwischen bäuerlicher Kost und höfischem Glanz macht das Gericht größer, als es ursprünglich war. Eine Einordnung zur Herkunft der Bezeichnung bietet ein Beitrag zur Herkunft des Namens.

Wie Geschichten Gerichten Identität geben

Im 19. Jahrhundert veränderte sich die Gesellschaft: Kochbücher, Zeitungen und Reiseberichte verbreiteten lokale Spezialitäten weit über ihre Herkunftsorte hinaus. Wenn dann noch eine gute Anekdote mit einem prominenten Namen verbunden wurde, war Ruhm garantiert. So erklärt sich, warum sich manche Gerichte bis heute mit herrschaftlichen Bildern schmücken - ob das historisch exakt ist oder eher mythisch bleibt oft unklar.

Regionale Vielfalt: Kein Rezept ist wie das andere

Kaiserschmarrn kennt keine einheitliche Norm. In Österreich, Bayern und angrenzenden Regionen gibt es zahlreiche Varianten: Rosinen oder ohne, extra luftig oder eher rustikal, serviert mit Zwetschkenröster, Preiselbeeren, Apfelmus oder Vanillesauce. Diese Vielfalt ist kein Zufall, sondern Ergebnis lokaler Vorlieben, Vorratssituationen und kleiner Kulturgeschichten. Jede Hüttenwirtin und jeder Dorfwirt hat seine eigene Interpretation – und genau das macht das Gericht lebendig.

Typische regionale Unterschiede

In Tirol und Salzburg bevorzugt man oft einen besonders luftigen Teig, der fast an ein Soufflé erinnert. In Oberbayern nimmt man häufiger eine festere, rustikalere Struktur. Manche Regionen geben dem Teig Rosinen bei, die vorher in Rum oder Tee eingeweicht wurden. Als Beilage ist der Zwetschkenröster klassisch, doch auch ein säuerliches Apfelkompott kann reizvoll sein.

Wissenschaftliche Hinweise: Was Kulinarikforschung sagt

Fachlexika und Kochgeschichten aus dem 19. bis 21. Jahrhundert zeichnen ein Bild gradueller Verfeinerung: Hausrezepte wurden durch Techniken der bürgerlichen und höfischen Küche veredelt. Mehr Eier, geschlagenes Eiweiß, Butter zum Karamellisieren - solche Elemente gaben dem Schmarrn eine zartere Textur und ein reichhaltigeres Aroma. Kochbücher verbreiteten Rezeptvarianten und trugen so zur Standardisierung bestimmter Zubereitungen bei. Eine knappe Beschreibung des Gerichts findet sich auch beim Bundesministerium: Kaiserschmarren (bmluk.gv.at).

Forschungsmethoden und Quellenlage

Primärquellen sind selten vollständig digitalisiert, doch die systematische Sichtung von 19.‑Jahrhundert‑Kochbüchern, Zeitungsarchiven und Hofrechnungen kann Hinweise liefern. Wichtig ist, nicht nur nach dem Wort „Kaiserschmarrn“ zu suchen, sondern auch nach verwandten Begriffen wie „Schmarrn“, „zerrissener Pfannkuchen“ oder regionalen Wortvarianten.

Historisch ist das nicht eindeutig belegbar. Es gibt volkstümliche Geschichten, die Kaiser und Hofküche mit dem Namen verbinden, doch die wissenschaftliche Spur zeigt eher einen langsamen Entwicklungsprozess aus bäuerlichen Schmarrn‑Traditionen und späteren Verfeinerungen im 19. Jahrhundert.

Wie schmeckte und schmeckt der Kaiserschmarrn?

Sensorisch ist das Erfolgsrezept des Kaiserschmarrn die Balance: außen eine feine Karamellkruste, innen zart und luftig, dazu ein kontrastierendes, säuerliches Kompott. Butter, Zucker und Vanille geben Wärme, Rosinen oder Nüsse ergänzen die Textur. Dieser Kontrast zwischen weich und leicht knusprig, zwischen süß und säuerlich macht den Charme aus.

Textur und Aroma – worauf es ankommt

Die Luftigkeit entsteht durch das getrennte Schlagen von Eigelb und Eiklar. Die karamellisierte Außenseite entsteht durch Butter und Zucker in der Pfanne - nicht zu heiß, sonst verbrennt die Oberfläche bevor das Innere gar ist. Kleine Tricks wie das Einlegen von Rosinen in Rum oder heißem Tee intensivieren das Aroma.

Praktische Zubereitungstipps

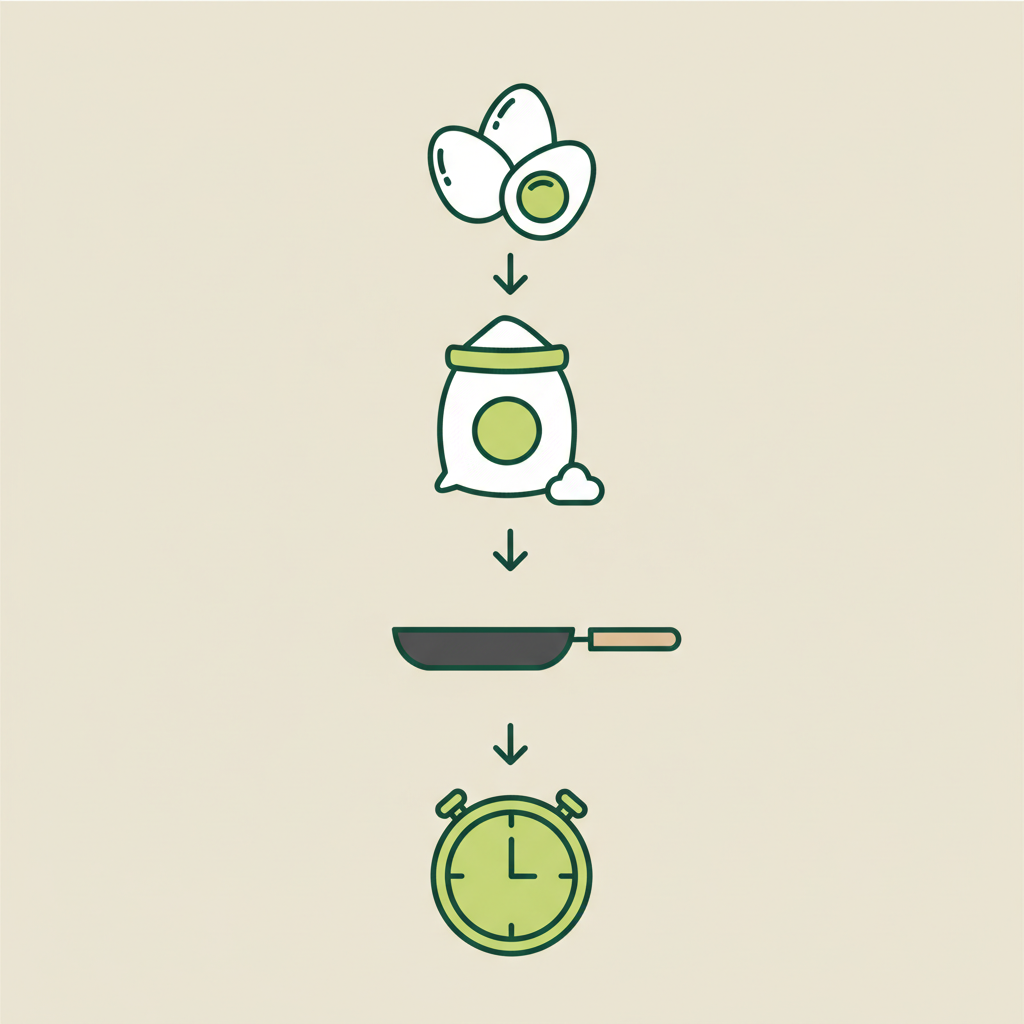

Man braucht kein Profi zu sein, um einen guten Kaiserschmarrn zu machen. Hier sind einfache Schritte, die den Unterschied ausmachen:

Schritt für Schritt

1. Trenne die Eier und schlage das Eiweiß steif.

2. Verrühre Eigelb mit Zucker, Mehl und etwas Milch, bis ein glatter Teig entsteht.

3. Hebe den Eischnee vorsichtig unter, damit die Luft erhalten bleibt.

4. Erhitze Butter in einer großen Pfanne, gieße den Teig hinein und backe ihn bei mittlerer Hitze. Sobald die Unterseite goldbraun ist, reiß den Teig mit zwei Gabeln in Stücke.

5. Streue etwas Zucker darüber und lass ihn leicht karamellisieren. Serviere mit Zwetschkenröster oder Apfelmus.

Feinheiten, die helfen

Wer Rosinen mag, weicht sie vorher ein. Für eine leichtere Variante den Eischnee fester schlagen. Wer es besonders aromatisch will, gibt eine Prise Vanille oder etwas Zitronenschale in den Teig.

Kaiserschmarrn und moderne Küche

In zeitgenössischen Restaurants wird Kaiserschmarrn häufig neu interpretiert: Mini‑Portionen, karamellisierte Früchte, Nusscrumble oder sogar salzige Varianten sind denkbar. Aber gerade die einfache Version – fluffig, buttrig, mit einem Fruchtkompott – bleibt der Klassiker, weil er Erinnerungen und Komfort liefert.

Warum die moderne Interpretation wichtig ist

Die Weiterentwicklung ist ein Zeichen lebendiger Küche. Marken und YouTube‑Kanäle bringen klassische Rezepte in Haushalte, die sonst selten mit traditionellen Gerichten in Kontakt kommen. Das erzeugt Verbundenheit und experimentierfreudige Neugier. Wenn du Rezepte suchst, schau auch in unsere Blog-Beiträge und in die Kategorie Rezepte auf Schnell Lecker.

Quellenarbeit: Wie Sie selbst forschen können

Wer tiefer einsteigen möchte, findet mit etwas Systematem Antworten. Beginnen Sie mit digitalisierten Kochbüchern des 19. Jahrhunderts, durchsuchen Sie regionale Zeitungsarchive und fragen Sie in Stadtarchiven nach Menülisten oder Hofrechnungen. Achten Sie dabei auf Kontext: Ein Rezept in einem bäuerlichen Kochbuch erzählt etwas anderes als ein Eintrag in einer hofnahen Sammlung.

Praktischer Rechercheplan

1. Liste relevanter Bibliographien und digitaler Archive erstellen.

2. Suchbegriffe erweitern: „Schmarrn“, „zerrissener Pfannkuchen“, „Kaiserschmarrn“, regionale Dialektformen.

3. Lokale Archive kontaktieren (Wien, Salzburg, Oberbayern, Südtirol).

4. Mündliche Überlieferungen sammeln: Gespräche mit älteren Köchinnen und Wirten können überraschende Hinweise liefern.

Kulturelle Erinnerung und soziale Bedeutung

Das Fortbestehen des Kaiserschmarrn zeigt, wie Essen Erinnerungen formt. Familienfeiern, Berghütten und gemütliche Nachmittage mit Freunden – solche Momente sind der Nährboden für Gerichte, die Emotionen tragen. Der Name allein, mit dem Wort „Kaiser“, verleiht dem Gericht eine Sprache von Erhabenheit, während die Zubereitung bodenständig bleibt.

Warum Herkunft wichtig ist

Die Herkunft zu kennen, bedeutet nicht nur Chronistenpflicht: Sie zeigt, wie Gerichte soziale Zusammenhänge spiegeln – von Ernährung über Migration bis zu sozialen Hierarchien. Wer historische Quellen kennt, kann Rezepte mit Respekt nachkochen und bewusst interpretieren.

Moderne Quellen und Medien

Videos, Blogs und Social‑Media‑Kanäle bringen Klassiker wie den Kaiserschmarrn in die Haushalte der Gegenwart. Kurze, klare Erklärvideos sind besonders hilfreich für Einsteigerinnen und Einsteiger, weil sie Schritte sichtbar machen. Das ist die Stärke moderner Formate: Sie verbinden Verständnis mit Praxis und Motivationskraft.

Ein Ratschlag für Hobbyköche

Wenn Sie Lust haben, selbst zu experimentieren: Starten Sie mit dem klassischen Rezept, variieren Sie dann Schritt für Schritt - weniger Zucker, andere Früchte, Nüsse statt Rosinen. So bleibt die Basis erhalten, die Sie an Ihre Vorlieben anpassen können.

Häufige Missverständnisse

Es kursieren viele Mythen rund um den Kaiserschmarrn. Manche glauben an eine einzelne Erfinderperson, andere meinen, das Gericht stamme ausschließlich aus der Höfeküche. Die Realität ist ein Mischbild: Die Grundform ist bäuerlich, die Verfeinerung kam später, und die Legenden machen das Bild bunter, nicht notwendigerweise genauer.

Aufzählung der wichtigsten Punkte

- Der Schmarrn als Gattung ist seit dem 16. Jahrhundert belegt.

- Die Bezeichnung „Kaiserschmarrn“ tritt im 19. Jahrhundert deutlicher hervor.

- Es gibt keine eindeutige Primärquelle, die eine einzelne Erfinderin oder einen Erfinder benennt.

Praktische Rezepte und Variationen

Hier ein klassisches Grundrezept und zwei einfache Variationen, um sofort loszulegen:

Grundrezept (für 2–3 Personen)

200 g Mehl, 3 Eier (getrennt), 300 ml Milch, 1 Prise Salz, 2 EL Zucker, 50 g Butter, optional Rosinen, Puderzucker und Zwetschkenröster als Beilage. Eigelb mit Milch, Mehl und Zucker verrühren, Eiklar steif schlagen und unterheben. In Butter in der Pfanne goldbraun backen, zerpflücken, Zucker karamelisieren und mit Kompott servieren.

Leichte Variante

Eiweiß fester schlagen, weniger Butter in der Pfanne nutzen und mit griechischem Joghurt servieren, statt schwerer Vanillesauce.

Herzhafte Variante (experimentell)

Weniger Zucker, eine Prise Muskat, gehackte Kräuter und dazu ein leichtes Tomaten‑Chutney - ein überraschender, aber stimmiger Kontrast.

Warum die Suche nach der Erfinderin oder dem Erfinder lehrt

Die Frage „Wer erfand den Kaiserschmarrn?“ lehrt uns eine kulturgeschichtliche Einsicht: Rezepte entstehen oft kollektiv und entwickeln sich über Generationen. Anstatt nach einem einzigen Namen zu suchen, lohnt ein Blick auf die sozialen Netzwerke, in denen Rezepte entstehen – Familien, Wirte, Höfe und Mühlen.

Ein letzter historischer Blick

Auch wenn das genaue Datum und die Person nicht eindeutig zu bestimmen sind, bleibt die Spurensuche lohnend. Jede neue Quellenfundstelle – ein handgeschriebenes Rezept, eine Menükarte, ein Zeitungseintrag – fügt dem Bild einen wichtigen Mosaikstein hinzu.

Fazit für Genießer und Forschende

Der Kaiserschmarrn ist ein Paradebeispiel dafür, wie einfache Gerichte zur kulturellen Ikone werden. Seine Wurzeln liegen in der volkstümlichen Schmarrn‑Tradition, die sich im 19. Jahrhundert verfeinerte und ihren Namen erhielt. Die Legenden um Kaiser und Hof geben dem Gericht Glanz, sind aber historisch nicht immer eindeutig belegbar. Vielmehr ist Kaiserschmarrn das Produkt vieler Hände, Ideen und regionaler Vorlieben.

Zum Mitnehmen

Probiere ein klassisches Rezept, scheue nicht vor Variationen und habe Freude an der Spurensuche: Kulturgeschichte und Küche gehören zusammen.

Lerne den Kaiserschmarrn Schritt für Schritt – Schnell, einfach, lecker

Entdecke praktische Video‑Anleitungen zu klassischen Rezepten — Wenn du den Kaiserschmarrn lieber Schritt für Schritt sehen möchtest, findest du inspirierende, leicht verständliche Videos auf dem Schnell Lecker YouTube‑Kanal: Schnell Lecker YouTube. Schau dort vorbei und lerne, wie du den Klassiker schnell und sicher zubereitest.

Viel Spaß beim Nachkochen, beim Forschen und beim Teilen eines warmen, gut duftenden Kaiserschmarrn mit Freunden und Familie.

Nicht eindeutig. Es gibt volkstümliche Legenden, die den Kaiserschmarrn mit dem kaiserlichen Hof verbinden, doch belastbare Primärquellen, die eine einzelne Erfindung durch einen Kaiser oder Hofkoch belegen, fehlen. Wahrscheinlicher ist ein allmählicher Prozess aus bäuerlicher Schmarrn‑Tradition und späterer Verfeinerung durch bürgerliche und höfische Kochstile.

Wichtig ist das getrennte Schlagen von Eigelb und Eiklar: Eiklar steif schlagen und vorsichtig unter den Eigelb‑Teig heben, so bleibt viel Luft im Teig. Weitere Tricks: mittelstarke Hitze in der Pfanne, ausreichend Butter zum Karamellisieren und Rosinen vorher in Rum oder heißem Tee einweichen, wenn verwendet.

Anschauliche, leicht verständliche Tutorials gibt es auf YouTube. Ein guter Tipp ist der Schnell Lecker Kanal, der klassische Rezepte modern und alltagstauglich erklärt – ideal für Einsteiger und alle, die das Rezept schnell meistern möchten.

References

- https://schnelllecker.de

- https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiserschmarrn

- https://www.rnd.de/lifestyle/warum-traegt-der-kaiserschmarrn-diesen-namen-herkunft-der-bezeichnung-und-ein-rezept-3FZTA33QWZDJTIZEX5IXBD7KEY.html

- https://www.bmluk.gv.at/themen/lebensmittel/trad-lebensmittel/speisen/kaiserschmarren.html

- https://schnelllecker.de/blog

- https://schnelllecker.de/categories/rezepte

- https://www.youtube.com/@schnelllecker